向井大歩, 西海太介. 2025. 実験・観察等に向けたアニサキスの維持飼育法の試み. 日本生物教育学会第109回全国大会. 広島

要 旨

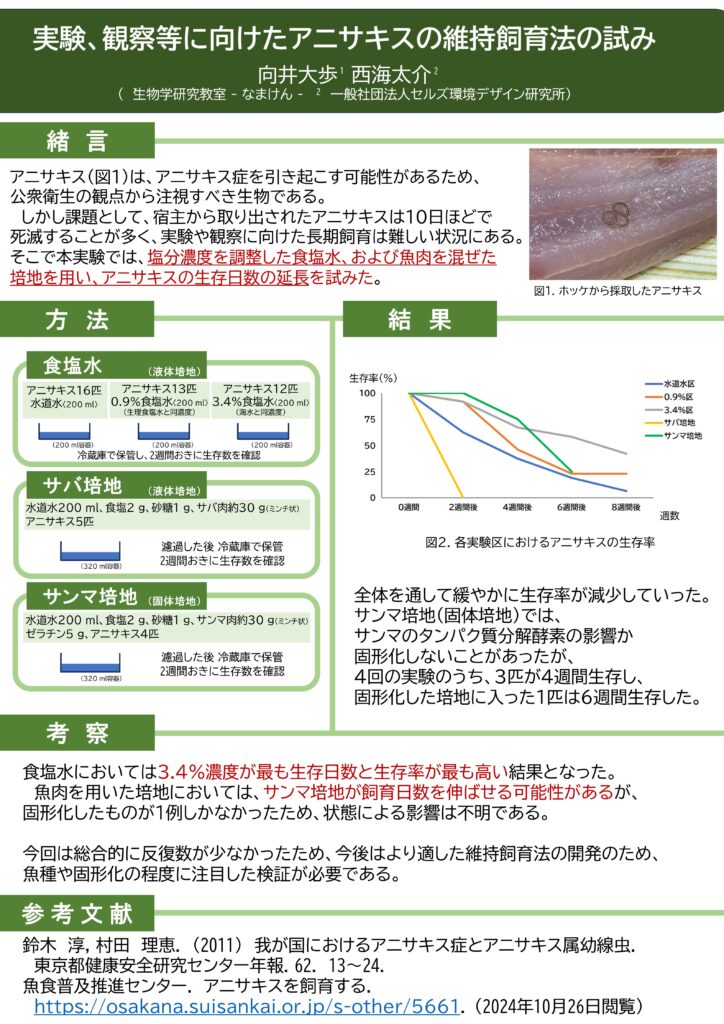

アニサキスは、回虫目アニサキス科に属する線形動物である。本種は、魚類等を経て鯨類を最終宿主とし、その中間宿主である魚類等を我々が食した場合、アニサキス症を引き起こすことがあるため、公衆衛生の観点から注視すべき生物である。そのため、研究や観察を行うためには、アニサキスを一定期間維持飼育することが必要になる。しかし、中間宿主から摘出されたアニサキスは、通常10日以内で死に至ることが多く、実験や観察に向けた長期的な維持飼育は難しいことが多いとされる。そのため本実験では、塩分濃度を調整した食塩水、及び魚肉を混ぜた培地を用い、アニサキスの生存日数の延長を試みた。食塩水を用いた実験では、市販されているプラスチック製容器(200 mL)3つに、水道水区、食塩水(0.9%区、及び3.4%区)をそれぞれ用意し、アニサキスを水道水区に16匹、0.9%区に13匹、3.4%区に12匹入れて、2週間ごとに様子を観察、生存数を記録した。魚肉を使用した培地の実験では、まず、魚肉(液体培地はサバ、固体培地はサンマを使用)約30 gをミンチ状になるまで叩き、市販のプラスチック製容器(320 mL)に50℃の水道水200 mLを注ぎ、食塩2 g、砂糖1 gを溶かし、作成した。なお、サンマを使用した固体培地を作る際はゼラチン5 gも溶かし、サンマを加えてからかき混ぜて濾過を行い、冷蔵庫で冷やして固めた後に使用した。それぞれの培地完成後、アニサキスを入れ、2週間おきに生存数を記録した。実験の結果、食塩水を用いた実験では、8週間後の生存率が、水道水区で6.3%、0.9%区で23.1%、3.4%区で38.5%となったが、どの実験区でも時間の経過とともに徐々に生存数が減る傾向にあった。魚肉を使用した培地を使った実験では、サバを使用した液体培地で、5匹中全てが2週間生存しなかった。この培地は2週間後に様子を確認した際に腐敗臭を伴っており、培地の劣化がアニサキスの生存に影響を与えた可能性が考えられた。サンマを使用した固体培地は、サンマに含まれるタンパク質分解酵素の影響とみられる固形化の不全が4つ中3つにみられた。この固形化の不全がみられた培地で飼育した3匹は、その全てが4週間生存し、固形化した培地で飼育した1匹については6週間生存した。これらの結果から、食塩水の場合は3.4%濃度が最も生存日数と生存率が高い結果となり、魚肉を使用した場合は、サンマを使用した培地が生存日数を延ばせる可能性があると考えられた。今後はより適した維持飼育法の開発のため、魚種や固形化の程度に注目した検証が必要である。

![なまけん -生物学研究教室- [公式]](https://namaken-lab.com/wp-content/uploads/2022/07/cfcb9c4906a2e1162d84c3921d05774e.png)