岩村昊, 西海太介. 2025. 実験・真菌類および細菌類の実験・実習に活用可能な市販薬の提案. 日本生物教育学会第109回全国大会. 広島

要 旨

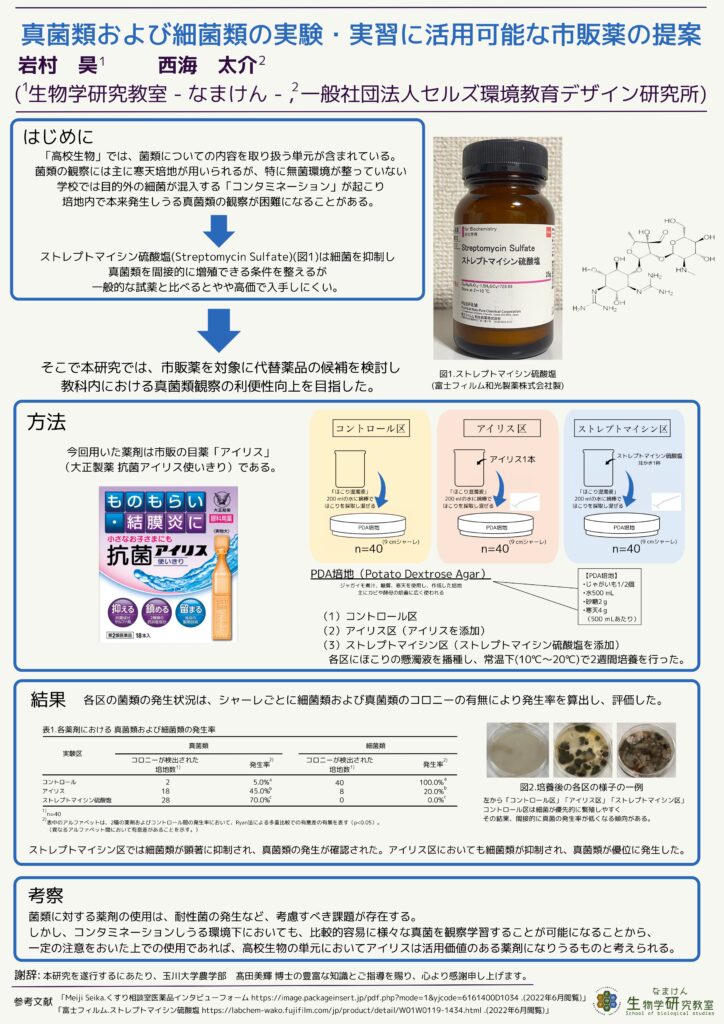

「高校生物」では、真菌類や細菌類についての内容を取り扱う単元が含まれている。これらの菌類の観察には主に寒天培地が用いられるが、特に無菌環境が整っていない学校では目的外の細菌類が混入(コンタミネーション)し、培地内で本来発生しうる真菌類が、細菌類によって生育が阻害され、コロニーとして確認できないことがある。ストレプトマイシン硫酸塩(Streptomycin Sulfate)は、このような環境下で細菌類を抑制し、真菌類が間接的に増殖できる条件を整えるために用いられるが、教育に用いられる一般的な試薬と比べるとやや高価であり、入手も容易とは限らない。そこで本研究では、ストレプトマイシンのような効果が見られる薬品の候補として、ドラッグストア等で容易に入手が可能な市販の目薬「アイリス」(大正製薬 抗菌アイリス使いきり)を使用し、教科内において真菌類の観察学習の幅を広げることを目的に、実験を行なった。培養にはジャガイモを用いたPDA培地(Potato Dextrose Agar)を使用し、以下の3区に分けた:(1)コントロール区、(2)ストレプトマイシン区(ストレプトマイシン硫酸塩を添加)、(3)アイリス区(アイリスを添加)。各区にほこりの懸濁液を播種し、10~20℃で2週間培養を行った。各区の菌類の発生状況は、シャーレごとに細菌および真菌のコロニーの有無により発生率を算出し、評価した。実験の結果、細菌発生率はコントロール区で100.0%、アイリス区で20.0%、ストレプトマイシン区で0.0%となり、真菌の発生率はコントロール区で5.0%、アイリス区で70.0%、ストレプトマイシン区で45.0%となった。ライアン法(Ryan's method)による多重比較では、細菌、真菌のそれぞれの発生率において、3つの実験区全ての間で有意差が認められ、アイリスは、ストレプトマイシンほどの効果には至らないが、それに近い効果をもたらす薬品として、利用できる可能性があると考えられた。菌類に対する薬剤の使用は、耐性菌の発生など、考慮すべき課題が存在する。しかし、コンタミネーションしうる環境下においても様々な真菌類を観察することが可能になるほか、細菌類に対する抗生物質の作用を観察できるようになるため、高校生物の単元においてアイリスは有効利用できるものと考えられる。

![なまけん -生物学研究教室- [公式]](https://namaken-lab.com/wp-content/uploads/2022/07/cfcb9c4906a2e1162d84c3921d05774e.png)